南丹麦大学Sune Vork Steffensen教授应邀来院主讲认知语言学前沿系列讲座(九)

2025年10月20日至21日,南丹麦大学Sune Vork Steffensen教授受邀做客西南大学外国语学院,在313会议室为师生们作了生态语言学系列讲座。讲座围绕从分布式语言到认知事件的转向、生态语言学的具身转向以及对书籍Ecolinguistics and Emplacement的反思等核心议题展开。西南大学外国语学院文旭、杜世洪、肖开容、付正玲、唐瑞梁等老师,与学院部分学生,以及重庆市部分高校的师生参与了本次学术活动。

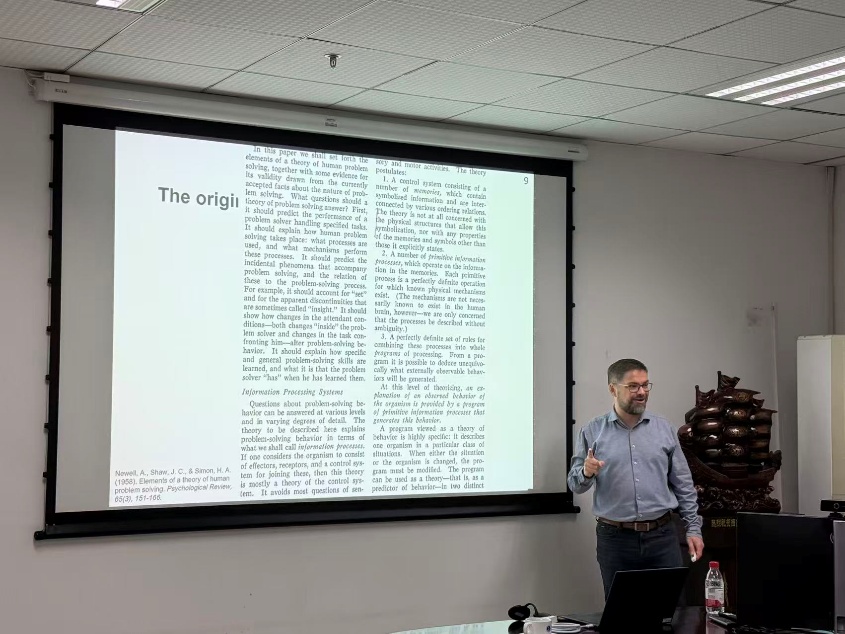

在第一场题为“From Distributed Language to Cognitive Event Analysis”的讲座中,Steffensen教授介绍了“分布式语言方法”(Distributed Language Approach)的理论基础和分析方法,以及其在认知科学“具身转向”中的重要意义。他指出,该理论继承了“分布式认知”和“激进具身认知科学”的思想,强调将认知过程定位于“有机体—环境”系统的具身动态之中。他进一步阐释了“语言实践”(languaging)、“多尺度性”(multiscalarity)和“意义饱和的协调”(sense-saturated coordination)等核心概念,揭示了人类语言认知的生态化特征。随后,Steffensen教授介绍了“认知事件分析法”(Cognitive Event Analysis),并通过具体的实证研究案例,展示了如何追踪个体在不同时间尺度上协调注意、知觉与行动的过程。他强调,该方法不仅有助于揭示人类认知的分布式与互动性本质,也为跨学科合作研究提供了新的方法论启示。

第二场讲座“Languages, Bodies, Environments: The Corporeal Turn in Ecolinguistics”聚焦于生态语言学的前沿动态。在该讲座中,Steffensen教授指出,语言作为人类独特的活动,始终嵌入社会与自然生态系统之中。当代生态语言学正经历“具身转向”(corporeal turn),他以两则广告为例,揭示语言如何构建生态隐喻与价值取向。Steffensen教授强调,语言不仅是交流工具,更是具身的认知系统,反映人类与环境的共生关系。在讨论语言与气候变化时,他指出语言是人类感知与理解生态危机的重要媒介。

第三场讲座“Reflecting on Ecolinguistics and Emplacement”以小组讨论的方式,邀请与会者围绕Steffensen教授参与编著的同名新书Ecolinguistics and Emplacement,深入研读并探讨其导论及各章节内容。十位同学基于对原著的理解,结合自身研究兴趣,分享了各自对书中理论内涵与实践意义的思考。Steffensen教授对同学们学以致用的探索精神给予了高度评价,并就如何深化理论框架、拓展实证研究路径提供了宝贵建议。本场活动超越了传统的单向讲授,演进为一场关于生态语言学未来发展的集体思辨,极大地激发了与会者的学术想象力。

讲座结束后,Steffensen教授与在场师生进行了充分互动,耐心解答了诸多疑问。

本系列讲座探讨“语言、认知与生态”的前沿理论,不仅重塑了我们的语言认知框架,即语言是植根于身体与环境的交互行为,也提供了“分布式语言”与“认知事件分析”等关键的理论工具与研究视角,以推动构建一个更具生态意识和可持续性的社会未来。

供稿:李睿思、孙悦馨、李默涵

供图:杨晓莉、苏鹏程、王思茗、陈默雷

初审:肖开容

复审:石莹华

终审:严怡